医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計額に応じて、所得税や住民税を減らせる所得控除のひとつです。会社員や公務員の方は、配偶者控除や社会保険料控除など、多くの所得控除を年末調整で処理できます。しかし、医療費控除や、その特例であるセルフメディケーション税制については、年末調整での手続きはできません。

そのため、医療費控除を受けるには会社員も自営業者も確定申告を行う必要があります。本記事では、医療費控除の基本から確定申告の方法までわかりやすく解説します。

「スマホ会計FinFin」は、医療費控除やセルフメディケーション税制を受けたい方も簡単に確定申告できるアプリです。 「控除だけモード」 を使えば、ふるさと納税や医療費など必要な控除だけに集中して効率よく申告可能。さらに、支払った医療費や購入した医薬品の合計金額などを入力するだけで医療費控除額を簡単にシミュレーションできます。

目次

1. 医療費控除とは

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に、世帯で支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。支払った医療費の額に応じて、課税対象となる所得から控除されるため、所得税や住民税の負担を軽減できます。

医療費控除を受けるには、原則として世帯で支払った年間の医療費が10万円を超えている必要があります。「今年は医療費が多くかかったけど、控除は適用できるだろうか」と思った場合は、以下の計算式を使って確認してみてください。

| 医療費控除額 =(支払った医療費 - 保険金・給付金)-(10万円 または 所得金額×5%) |

保険金・給付金とは、民間の医療保険や高額療養費、出産育児一時金などで補填された金額を指します。なお、所得が200万円未満の方は「10万円」ではなく「所得金額×5%」が控除の基準となります。

医療費控除の対象者・条件

医療費控除は、本人だけでなく生計を一にする配偶者や親族の医療費も対象になります。

「生計を一にする」とは、同居していなくても生活費や学費などの送金で生活を支えている関係も含みます。例として、上京して一人暮らしをしている子どもの医療費を親が負担している場合は、親の医療費控除対象になります。

医療費控除の対象と対象外

医療費控除の対象と対象外の一覧表は以下のとおりです。

病気やケガなどの治療のほか、出産、介護に必要となる費用は原則医療費控除の対象となりますが、治療や療養に直接関係のない費用や美容・健康維持を目的とした費用は、医療費控除の対象外です。

| 区分 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |

| 治療・検査 | ・診療費、手術費 ・治療のためのマッサージ代・鍼灸 ・義手・義足の購入費 ・特定健診・保健指導費用 |

・医師への謝礼金 ・美容整形費用 ・予防接種 ・人間ドック(※治療が必要と判定された場合を除く) |

| 医薬品 | ・処方薬 ・治療目的で購入した市販薬 |

・サプリメント ・健康維持目的の薬・漢方 |

| 通院・入院 | ・入院時の食事代・部屋代 ・通院の交通費 |

・自家用車のガソリン代・駐車代 |

| 出産 | ・妊婦検診 ・出産費用 ・流産・中絶(母体保護法による) |

・里帰り出産の交通費 ・自由診療の中絶費用 |

| 歯科 | ・虫歯治療 ・金歯・入れ歯 ・治療目的の矯正 |

・美容目的の矯正 ・歯石除去 |

| 介護・その他 | ・介護保険対象費用 ・紙おむつ代(医師証明要) ・ケアハウス利用料(医師証明要) |

・補聴器・メガネ・コンタクトの購入費用 |

2. セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例制度です。対象となる「スイッチOTC医薬品」を購入した際、その購入費用の一部を所得控除できる仕組みです。

スイッチOTC医薬品とは 医師の処方薬として使われていた成分を、薬局などで購入できる一般用医薬品として転用したもので、胃腸薬や鎮痛薬・頭痛薬(ロキソニンS など)、風邪薬(パブロン、ルルなど)やアレルギー用薬などが対象です。詳しくは厚生労働省の「セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧」をご確認ください。

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。

「医療費控除を受けたいけれど、年間10万円も医療費を使っていない…」という方は、ぜひセルフメディケーション税制の適用を検討してみましょう。どちらの対象にも当てはまる場合は、節税効果が大きい方を選びましょう。

医療費控除との違い

セルフメディケーション税制と医療費控除は、対象となる費用や控除額の上限などが異なります。 以下の表で比較してみましょう。

| 比較項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |

| 適用条件 | ・年間の医療費(保険金等で補填されない分)が10万円を超える ※総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額の5%」超 |

①対象のスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入 ②健康診断や予防接種などの健康増進の取り組みを実施 |

| 対象費用 | 世帯内(自分・配偶者・家族)のために支払った医療費 | 世帯内(自分・配偶者・家族)のために購入した対象医薬品 |

| 控除上限額 | 200万円 | 8万8,000円 |

| 適用期限 | 制限なし | 2017年1月1日~2026年12月31日に購入した分 |

この制度は、健康維持や病気予防に積極的に取り組んでいる人が対象です。次のいずれかの健診・予防接種などを受けている必要があります。

・健康保険組合などが実施する健康診断(人間ドック、各種健診など)

・市区町村が行う健康増進事業による健診

・定期予防接種やインフルエンザワクチン接種

・勤務先の定期健康診断(事業主検診)

・特定健康診断(メタボ検診)・特定保健指導

・市区町村が実施するがん検診

3. 医療費控除・セルフメディケーション税制は年末調整では申請できない

医療費控除やセルフメディケーション税制を利用する場合、年末調整では手続きできません。確定申告で申請する必要があります。

申告可能な期間と必要書類

医療費控除やセルフメディケーション税制の対象となるのは、1年間に支払った医療費や対象医薬品の購入費です。確定申告は、原則として医療費を支払った翌年の1月1日から5年間行うことができます。つまり、申告期間を過ぎても還付申請が可能です。

また、確定申告で必要な書類は以下の通りです。医療費の領収書や薬局で購入した対象の医薬品について記載があるレシートは、自宅で5年間の保存が義務づけられています。

・確定申告書

・医療費控除明細書 または セルフメディケーション税制の明細書

・領収書やレシート(家族の医療費や薬代も合算可能)

・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

申告手順

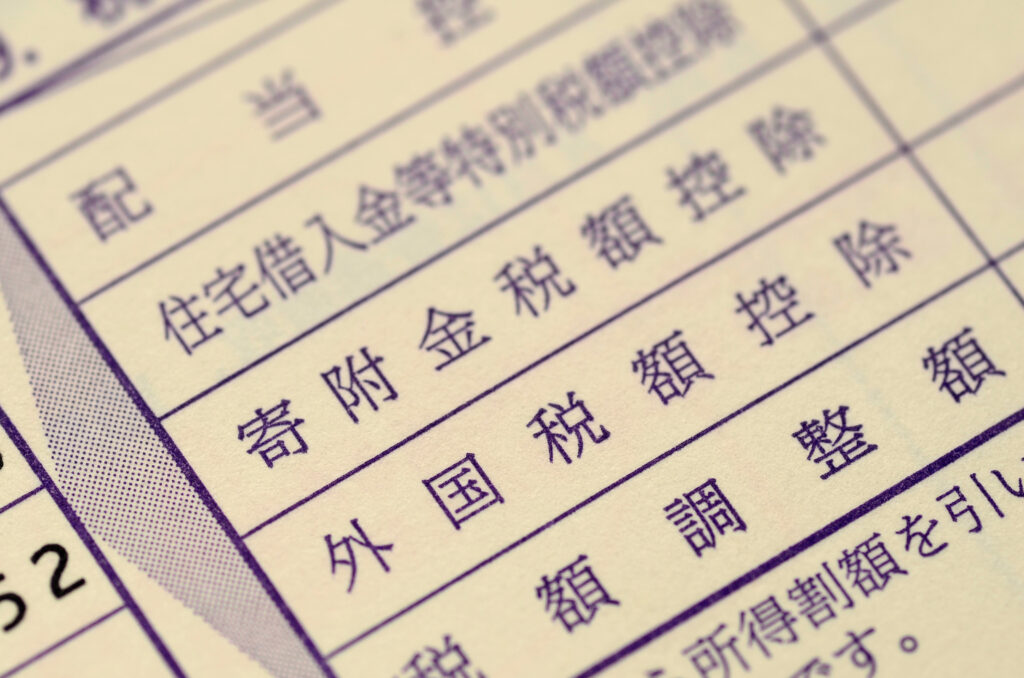

1. 医療費の明細書を作成

1年間に支払った医療費や診療費、通院にかかった交通費などをまとめ、医療費控除の明細書を作成します。手元のメモや領収書、健康保険から届く医療費のお知らせを参考に、金額に誤りがないよう注意しましょう。

明細書の書式は以下のページから入手可能です。

PDFを印刷して手書きで記入するか、Excelをダウンロードしてパソコンで入力して作成できます。

– 医療費控除の明細書ダウンロードはこちら

※こちらは国税庁が用意する書式です。

2. 確定申告書を作成

医療費の明細書を作成したら、次に確定申告書(還付申告書)を作成します。

確定申告書の作成方法は主に3つです。

①税務署で申告書を入手し、手書きで作成

②国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用し、パソコンなどで作成(確定申告書と医療費控除の明細書を同時に作成することも可能)

③確定申告書作成ソフトを利用して作成

3.医療費控除明細書と確定申告書を税務署に提出する

作成した医療費控除の明細書と確定申告書は、税務署に提出します。提出方法は主に3つです。

①税務署に直接持参して窓口で提出

②手書きまたはパソコンで作成した書類を郵送

③e-Taxを利用した電子申請

書類に不備がないか心配な場合は、窓口で職員に確認してから提出する方法が安心です。ただし、確定申告時期は混雑しやすいため、時期をずらして早めに提出することをおすすめします。

4. 還付金の受け取り

医療費控除の明細書と確定申告書を提出し、書類に不備がなければ、1か月~1か月半ほどで指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。なお、最寄りのゆうちょ銀行や郵便局で受け取ることも可能です。

4. 医療費控除やセルフメディケーションでいくらお得?

「スマホ会計FinFin」は、医療費控除やセルフメディケーション税制を受けたい方も簡単に確定申告できるアプリです。2025年10月より新しく搭載された 「控除だけモード」 を使えば、ふるさと納税や医療費など必要な控除だけに集中して効率よく申告できます。

また、支払った医療費や購入した医薬品の合計金額などを入力するだけで、医療費控除額とセルフメディケーション税制を利用した場合にいくらお得になるかをシミュレーション可能。医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を比較して、どちらがより節税効果が高いかをすぐに確認できます。

さらに、医療費控除では、マイナポータルと連携することで、医療費通知の情報が自動で申告書に反映されるため、申告の手間を大幅に削減できます。スマホだけで申告書の作成から提出まで完結する「スマホ会計FinFin」で、自宅にいながら手軽に節税しませんか?

5. まとめ

医療費控除やセルフメディケーション税制は、日々の医療費や薬代を正しく申告することで、支払った医療費の一部が還付される、家計にやさしい制度です。医療費や市販薬の購入費をきちんと整理し、条件に合えば確定申告でしっかり控除を受けることで、無理なく節税につなげられます。

一方で「手続きが複雑そう」「領収書をまとめるのが大変」と感じて、毎年見送ってしまう方も少なくありません。「スマホ会計FinFin」なら、医療費や薬代を入力するだけで控除額を自動計算し、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶとお得かもすぐに比較できます。さらに、マイナポータルとの連携で医療費通知の情報が自動反映されるため、入力の手間も大幅に削減。申告書の作成から提出まで、すべてスマホで完結します。

医療費控除やセルフメディケーション税制を上手に活用して、無駄なく、かしこく節税を実現しましょう。

6. よくある質問

Q. ふるさと納税をした年は、医療費控除と一緒に申告が必要ですか?

はい、必要です。医療費控除を申請する年にふるさと納税を行っている場合、確定申告で寄附金控除もあわせて申告する必要があります。

この場合、「ワンストップ特例制度」は使えません。

ふるさと納税の分を申告し忘れると控除を受けられなくなるため、必ず併せて手続きしましょう。

Q. セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか?

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として設けられた制度です。

ドラッグストアなどで購入できる**「スイッチOTC医薬品」**(かつて医師の処方が必要だった成分を含む市販薬)を、年間12,000円以上購入した場合に所得控除を受けられます(上限88,000円)。

なお、通常の医療費控除と同じ年に併用はできず、どちらか一方を選んで申請します。

Q. 医療費控除の申請には、領収書が必要ですか?

申請時に提出が必要なのは、領収書ではなく「医療費控除の明細書」です。

ただし、税務署から内容確認のために領収書の提示を求められる場合があります。

そのため、医療費の領収書は確定申告の期限から5年間、自宅で保管しておきましょう。

Q. 医療費控除の対象期間と申告期限はいつですか?期限を過ぎたらどうなりますか?

医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費です。

通常は、翌年の確定申告期間(例:2026年分なら2027年2月~3月頃)に申告します。

ただし、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間、いつでも申告可能です。

申告期限を過ぎても、5年以内であればさかのぼって控除を受けられます。