「社会保険料控除」は、ご自身や家族のために支払った社会保険料を、その年の所得から全額控除できる制度です。これにより、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。

ただし、この控除を受けるには確定申告の手続きが必要です。控除対象となる保険料の種類や申告の方法、必要書類の準備は初めての方にはやや複雑で、慣れていない方にはわかりにくいことがあるかもしれません。

この記事では、健康保険、厚生年金、国民年金保険料、国民健康保険料などさまざまな社会保険料の控除対象や申告方法、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。初めて確定申告する方や、手続きに不安がある方も安心して申告できるよう、ぜひご一読ください。

目次

1.そもそも「社会保険料控除」とは?

社会保険料控除とは、ご自身や生計を一にする家族のために支払った社会保険料を、所得から「全額」控除できる制度です。ほかの所得控除のように金額の上限がない点が、社会保険料控除の大きな特徴であると言えます。

国税庁が定める社会保険料控除の対象になる保険料は、次のものです。

【社会保険料控除の対象になる保険料】

- ・健康保険・厚生年金保険・船員保険の保険料(被保険者負担分)

- ・国民健康保険の保険料または国民健康保険税

- ・国民年金の保険料

- ・介護保険料

- ・雇用保険の保険料

- ・国民年金基金の掛金

- ・高齢者医療保険の保険料

2.あなたはどのパターン?働き方によって異なる社会保険

どの社会保険に加入するかは、その人の働き方によって異なります。まずはご自身がどのパターンに該当するか確認しましょう。

■個人事業主・フリーランスの方

会社に就職せず自営で働く個人事業主・フリーランスは、以下の保険に加入することになります。

- ・国民健康保険

- ・国民年金

- ・介護保険料(40歳以上65歳未満の場合)

- ・国民年金基金(任意加入)

■会社員で副業をしている方

本業で会社員、副業で事業を行っている方の場合、社会保険の扱いは副業の状況で変わります。

副業が事業所得・雑所得の場合

- ・本業の会社で厚生年金・健康保険に加入

- ・副業収入は社会保険料に影響なし

副業先でもアルバイト・パート雇用の場合

- ・条件を満たすと副業先でも社会保険加入が必要。

- ・2か所以上での社会保険加入時は手続きが複雑化

なお、年の途中で転職・退職した方は、退職後の国民健康保険料、退職後の国民年金保険料、転職前に支払った健康保険任意継続の保険料が発生します。

3.パターン別:社会保険料控除の申告方法

では、「個人事業主・フリーランスの方」と「会社員で副業をしている方」、それぞれ控除可能なものを見ていきましょう。

■個人事業主・フリーランス

個人事業主が控除できる主な社会保険料は以下の通りです。

| 保険料の種類 | 年間支払額の目安 | 控除証明書の要否 |

| 国民年金保険料 | 約20万円(月額16,980円×12ヶ月) | 必要 |

| 国民健康保険料 | 所得・自治体により異なる | 不要 |

| 介護保険料 | 国民健康保険に含まれる | 不要 |

| 国民年金基金掛金 | 任意加入 | 必要 |

また、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合も控除が認められます。

- ・配偶者の国民健康保険料

- ・20歳以上の子どもの国民年金保険料

- ・親の介護保険料

■副業している会社員

年末調整で控除されるものと、確定申告でさらに申告が必要なものとがあります。

本業の会社で年末調整時に控除されるもの

- ・給与から天引きされた厚生年金保険料

- ・給与から天引きされた健康保険料

- ・給与から天引きされた介護保険料(40歳以上)

- ・給与から天引きされた雇用保険料

確定申告で追加申告が必要な場合

- ・家族の分を支払った場合(配偶者の国民健康保険料、子どもの国民年金保険料)

- ・年末調整後に支払った保険料がある場合

- ・12月の給与計算後に家族分の保険料を支払った場合

なお、転職した方は、転職完了するまでの空白期間に支払った保険料(国民年金保険料・国民健康保険料)も控除の対象となります。

副業をしている会社員の場合、以下の点に注意しましょう。

- ・本業の源泉徴収票を確定申告書に添付する

- ・副業収入も合わせて申告する

- ・年末調整で控除済みの社会保険料は重複申告しない

4.確定申告書への記入・入力の具体的な手順

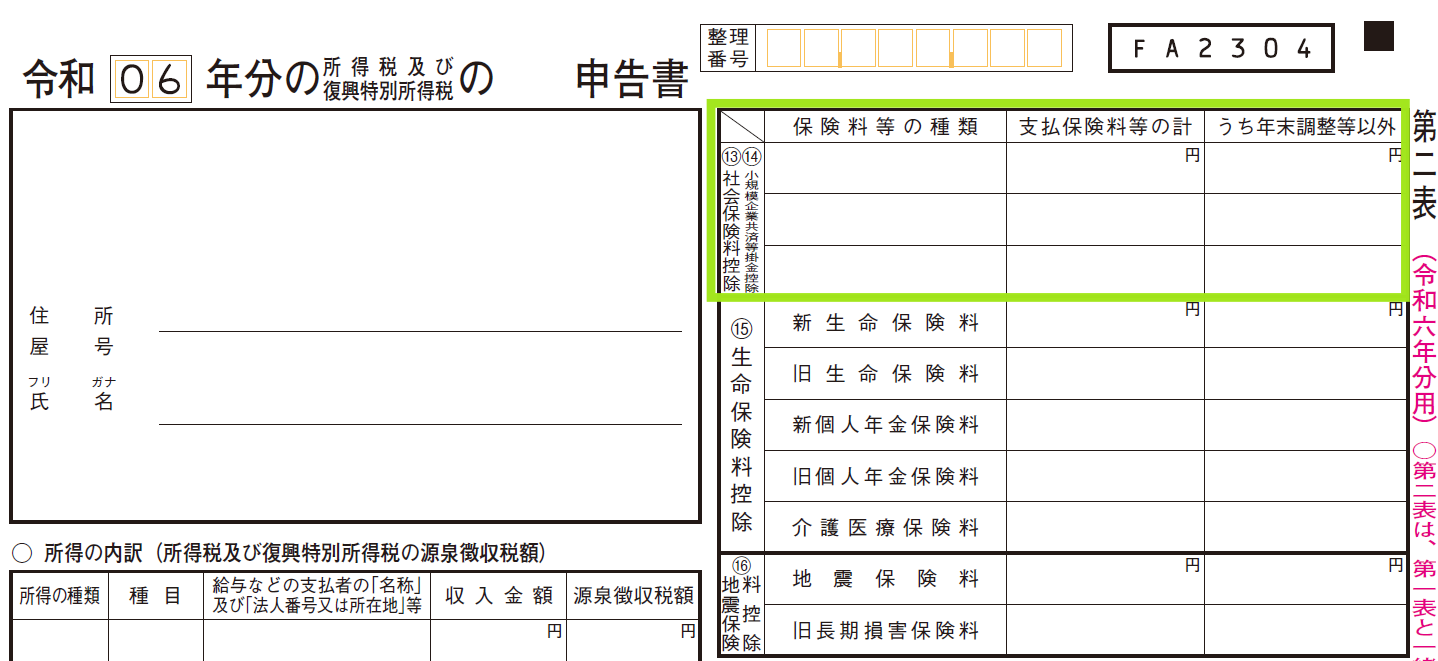

確定申告書では次のように記入します。e-Tax(電子申告)を利用する方も、最終的にどう記入されるか把握しておくようにしましょう。

■確定申告書第一表の記入

「所得から差し引かれる金額」の「⑬社会保険料控除」欄に、1年間に支払った社会保険料の合計額を記入します。

■確定申告書第二表の記入

「⑬社会保険料控除」欄に以下の情報を記載します。

社会保険の種類…「国民年金」、「国民健康保険」など

支払保険料の計…実際に支払った金額

うち年末調整等以外…年末調整で控除されていない

e-Tax(電子申告)での入力方法

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する場合には、次のステップとなります。ただし、入力方法や仕様などは頻繁に変わるため注意が必要です。

- 1.「所得控除の入力」画面で「社会保険料控除」をクリック

- 2.社会保険料の種類を選択(国民年金保険料、国民健康保険料など)

- 3.支払った金額を入力

- 4.控除証明書が必要な場合は、添付書類として登録

【主な必要書類】

| 保険料の種類 | 必要書類 | 発行元 |

| 国民年金保険料 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | 日本年金機構 |

| 国民年金基金掛金 | 掛金払込証明書 | 国民年金基金連合会 |

| 国民健康保険料 | 納付額通知書または領収書 ※基本的には不要 |

市区町村 |

| 介護保険料 | 納付額通知書 ※基本的には不要 |

市区町村 |

5.申請での注意点

1.重複控除しないこと

年末調整で控除済みの社会保険料がある場合、確定申告で重複して控除しないよう注意が必要です。給与所得の源泉徴収票で「控除済み額」を確認するようにしてください。

2.家族分の保険料の控除を忘れないこと

家族の社会保険料を控除する場合は、実際に支払った人が控除を受けられます。口座振替や現金払いの記録を保管し、支払った人が明確になるようにしておきましょう。

3.控除証明書を保管しておくこと

国民年金保険料と国民年金基金の掛金については、控除証明書の添付または提示が義務付けられています。紛失した場合は再発行の手続きが必要です。

4.マイナポータル連携も活用できる

令和4年分からは、電磁的控除証明書をマイナポータル経由で取得し、電子申告に利用できるようになりました。この場合、控除証明書の印刷や郵送が不要になります(ただし、5年間の書類保存義務があります)。

6.控除もアプリを使えば簡単に!

社会保険料控除は支払った保険料の全額が控除対象になるため、節税効果が高い制度です。ただし、「確定申告でこの手続きをしなければ一切節税効果がない」ということは押さえておかなければなりません。会計アプリ・ソフトの活用をお勧めするのは、申告漏れのリスクがぐっと少なくなる点にあります。

スマホ会計アプリFinFinは、登録を質問形式で進められ、社会保険料控除の入力も簡単な操作で完了します。個人事業主や副業を行う会社員に適していますので、ぜひご活用ください。確定申告の負担を軽減して、本業に集中できる環境を整えていきたいですね。

記事監修者紹介

天野大 先生 天野大税理士事務所

1980年鳥取県米子市生まれ。約8年の税理士事務所での勤務経験を経て、2019年東京都府中市で天野大税理士事務所を開業。雇わない・雇われない働き方「ひとり税理士」。 小規模法人やフリーランス・個人事業主の税務を得意とし「ビジネスを通して社会を元気にする」を理念にスモールビジネス専門の税理士として活動中。