【スクショあり】確定申告書の記入・入力方法の完全ガイド

「できるだけカンタンに確定申告を済ませたい!」

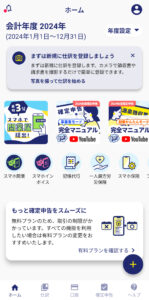

そんなふうに考えている方にお勧めの会計アプリ、「スマホ会計FinFin」。実際、確定申告書の作成に頭を悩ませていた個人事業主の方々にご好評をいただいています。しかも、「スマホ会計FinFin」はユーザーの声を反映し、年々パワーアップして使いやすくなっているのです!

そこで今回は、より多くの方々にアプリの使いやすさをご案内したいと考え、アプリのスクショをお見せしながら操作方法をご説明していきたいと思います。毎年書き方がわからないと困っている方も、これを機に「苦労しない確定申告」を目指してみませんか?

目次

1.さっそく「スマホ会計FinFin」アプリを使ってみよう

まずは、「スマホ会計FinFin」をご自身のスマホにインストールしましょう。

こちらのサイトからダウンロードすることができます。

新規登録の開始画面です。「次へ」で進みましょう。

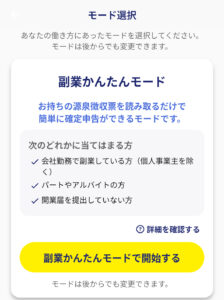

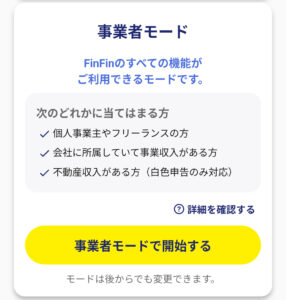

まず「モード選択」が必要になります。今回は事業者に向けた説明となりますので、「事業者モード」を選択してください。

⇒

⇒

アプリ利用規約を確認のうえチェックを入れ、「続ける」をタップします。

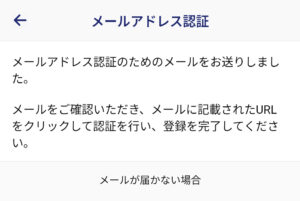

登録したメールアドレスに認証のためのメールが届きます。これを確認し、登録を完了しましょう。

さあ、「ホーム」の画面からスタートしましょう!

2.仕訳はどこから始めればいいの?

アプリを入れたら「仕訳」にチャレンジしてみましょう。仕訳さえ進めておけば、確定申告はぐっとラクになります。

ホーム画面の下段に「仕訳」というアイコンがありますので、ここをタップしてみましょう。

⇒

⇒

画面右下にある「+」をタップすると、新規の仕訳画面の作成が始まります。

・すでにレシートや領収証の写真を撮ってある場合…「画像ファイルから仕訳」

・これからレシートや領収証の写真を撮る場合…「写真を撮って仕訳」

・写真や画像は使わず、金額や項目をすべて自分で入力する場合…「手入力で仕訳」

FinFinを使った仕訳については、こちらの記事が参考になります。

「アナウンサー・岸田さんの青色申告チャレンジ第3回【領収証をアプリで読み込み、仕訳まで】」

画像や写真で入力した場合、金額や勘定科目に間違いがないかをしっかり確認しましょう。個人事業主の「王道の仕訳」についてだけでも知っておくと、とてもスムーズになります。下記の記事を参考にしてください。

「個人事業主なら絶対に使う!最低限覚えておきたい勘定科目と仕訳パターン」

3.確定申告書の作成に向けた登録

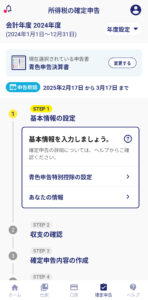

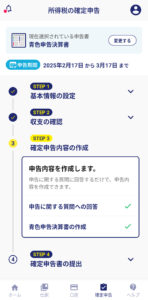

確定申告書の作成を始めるときには、画面下のメニューにある「確定申告」をタップします。なお、「現在選択されている申告書」では「青色申告決算書」がデフォルトとなっていますが、白色申告の選択も可能です。

ただし、事前に「青色承認申請書」を提出しており、その上でFinFinで日々の仕訳ができていれば青色申告は可能なので、まだ迷っている人は青色申告にしておくことをおすすめします。

STEP1 基本情報の設定

「青色申告特別控除の設定」と「あなたの情報」をそれぞれ入力します。

STEP2 収支の確認

収支は日々の仕訳の積み重ねとなりますので、こまめに登録しておきましょう。

STEP3 確定申告内容の作成

12月末までの仕訳が完了すれば、いよいよ確定申告書の作成に進めます。

4.確定申告書の作成「申告に関する質問」に回答していけば大丈夫!

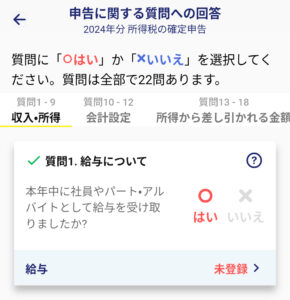

確定申告書の作成となるとどうしても苦手意識が出てしまう人が多いと思いますが、FinFinでは「質問に回答していくかたち」で項目を埋めていくことができます。ここでは、とくに重要な質問について説明します。

■質問1. 給与について

業務委託などによる「報酬」でなく、社員やパート・アルバイトなどで稼いだ「給与」があるかどうかの質問です

ある場合には「はい」、ない場合には「いいえ」をタップしましょう。

「はい」と回答すると、「給与(源泉徴収票)管理」という画面が表示されます。画面右上の「+」をタップし、お手持ちの源泉徴収票、すべてのものを読み取ってください。

・PDFファイルから追加する

・カメラで撮影して追加する

・写真から追加する

以上の3つの方法が選択できます。

取引先からメールでPDF形式の源泉徴収票が送られてきた場合には、一度デバイス(スマホ、タブレット、パソコン)に保存し、それから「PDFファイルから追加する」でアップロードしてください。

あまりないかもしれませんが、取引先から「jpeg」や「png」形式で送られてきた場合、デバイスに保存したあとで「写真から追加する」を選択します。画像を保存したフォルダを選択して、アップロードしましょう。ご自身のデバイスのカメラで撮影した場合も同じです。

「源泉徴収票の読み取りを開始しました」と表示されたのち、読取りが完了します。画面上部に「チェックが必要な源泉徴収票が○件あります」と表示されるので、「確認」をタップします。

「要チェックな源泉徴収票」画面で、アップロードした源泉徴収票を確認しましょう。社名、会社の住所、金額など、全項目を原本と比較し、誤って入力されたものはご自身で入力し直します。その後、「上書きする」をタップしてください。

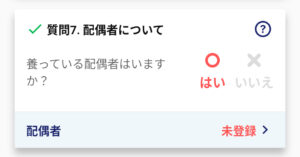

■質問7. 配偶者について

質問7では、「養っている配偶者はいますか?」という質問が表示されます。

配偶者がいる方は「はい」として、配偶者登録をしてください。いない方は「いいえ」とすれば完了です。配偶者の登録画面では、以下のような内容の登録が必要です。

・配偶者の氏名

・生年月日(西暦)

・同居区分(同居・別居)

・障害の有無(該当なし・障害者・特別障害者)

・配偶者の合計所得金額

…配偶者の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を入力します。

・配偶者控除・扶養控除の適用状況について(受けている・受けていない)

…配偶者控除を受けているか、受けていないかいずれかを選択します。

ここまで入力が終わったら、「この内容で登録する」を入力してください。

■質問8. 扶養について

日常の生活費などをともにしている親族で、その親族の年間の合計所得金額が58万円以下の場合、「扶養控除」を受けることができます(2025年より)。家族や親族の情報を登録してください。

⇒

⇒

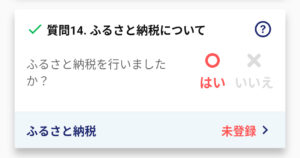

■質問14. ふるさと納税について

各自治体(都道府県・市区町村)へ「ふるさと納税」を行った場合には、「寄附金控除」を受けることができます。納税先の自治体から寄附金の領収証である「寄附金受領証明書」が届きますので、その書類で情報を確認しながら入力していきましょう。

ふるさと納税をした人は「はい」をタップ。

⇒

⇒

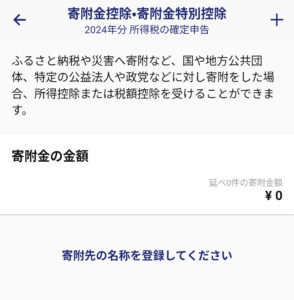

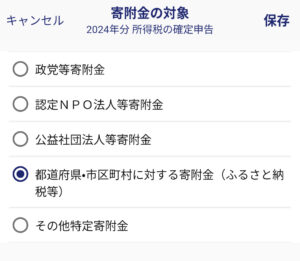

次の画面で右上の「+」をタップすると、「寄附先の名称」画面に移り、詳細についての登録がすすめられます。以下の情報を入力してください。

・寄附先の名称

…ふるさと納税の場合には、「「都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税等)」を選択」

・寄附先の所在地

・寄附年月日(西暦)

・寄附金額

最初の項目、「寄附金の対象」では、「都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)」を選択。右上の「保存」をタップしてください。保存すると、寄附金の合計額が表示されます。

なお、ふるさと納税には「ワンストップ納税」もありますが、確定申告を行う人は、確定申告での手続きが必要となります。ワンストップ納税をすでにしてしまっていても確定申告の情報で上書きされますので、ご安心ください。

ここまで入力が終わったら、「この内容で登録する」を入力してください。

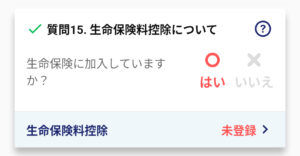

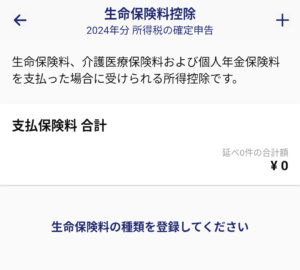

■質問15. 生命保険料控除について

生命保険に加入し保険料を支払っていると、一定の控除を受けることができます。加入している場合には、「生命保険に加入していますか」の質問に対して「はい」をタップし、加入しているすべての生命保険を登録しましょう。お手元に保険会社から送付されてくる証明書をご用意ください。

⇒

⇒

「生命保険料控除」の画面で「+」をタップしましょう。

「生命保険の種類」の画面に移ります。生命保険の種類には新旧合わせてさまざまなものがありますが、この種類についても証明書に記載されています。あくまでも証明書に従って入力するようにしてください。

入力が終わったら、「この内容で登録する」を入力してください。別の保険がある場合は、ふたたび「+」をタップし、新規で登録します。

「申告に関する質問への回答」と「青色申告決算書の作成」が完成してチェックマークが入ると、STEP4の「確定申告書の提出」に進むことができます。

なお、「青色申告決算書の作成」については、いままで登録した仕訳などが反映され、ほとんどができあがっている状態になっています。主な取引先、仕入先などはご自身で入力して完成させてください。

5.FinFinなら、確定申告書の提出まで可能!

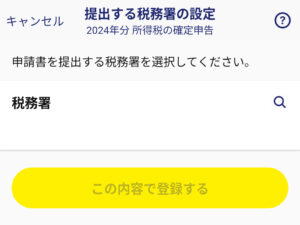

STEP4 「確定申告書の提出」に進みましょう。

確定申告書を提出する税務署を設定します。「提出する税務署の設定」をタップし、管轄の税務署を指定してください。

⇒

⇒

選択後、右上の「保存」をタップし、正しい名称が表示されたら「この内容で登録する」をタップしましょう。

次に、「還付先口座の設定」で、銀行であれば銀行名・支店名などを、ゆうちょ銀行の場合のみ、記号・番号を入力し、「この内容で登録する」をタップします。

「提出する税務署の設定」と「還付先口座の設定」が完了したら、「提出する内容を確認する」で、できあがった確定申告書を確認しましょう。

※こちらは例です。実際には各項目の文字や数字が記入され、還付される金額もわかります。

このように、最終的な所得税の確定申告書を見ることができます。なお、有料プランであれば税務署への提出までこのアプリだけで完了できます。

ここにない項目の入力方法や、さらに詳しい操作については、こちらの動画で説明しています。

ぜひ、お手元にスマホをご用意の上、操作しながら見てみてくださいね。

まずは「実際に操作してみること」が非常に重要です。特に,仕訳は慣れてしまうと隙間時間だけでどんどん進めることができます。FinFinアプリを活用して、効率的に確定申告を終わらせましょう!

【スマホで簡単】FinFinを使って確定申告をしよう

簡単に確定申告を完了したいなら会計アプリを使ってスマホで済ませるのがおすすめです!

銀行口座の連携や領収証の読み取りはもちろん、質問に答えるだけで確定申告の必要書類が完成します。悩んでいる方はぜひ「FinFin」を試してみてください。

記事監修者紹介

天野大 先生 天野大税理士事務所

1980年鳥取県米子市生まれ。約8年の税理士事務所での勤務経験を経て、2019年東京都府中市で天野大税理士事務所を開業。雇わない・雇われない働き方「ひとり税理士」。 小規模法人やフリーランス・個人事業主の税務を得意とし「ビジネスを通して社会を元気にする」を理念にスモールビジネス専門の税理士として活動中。